Entre algoritmos e democracia

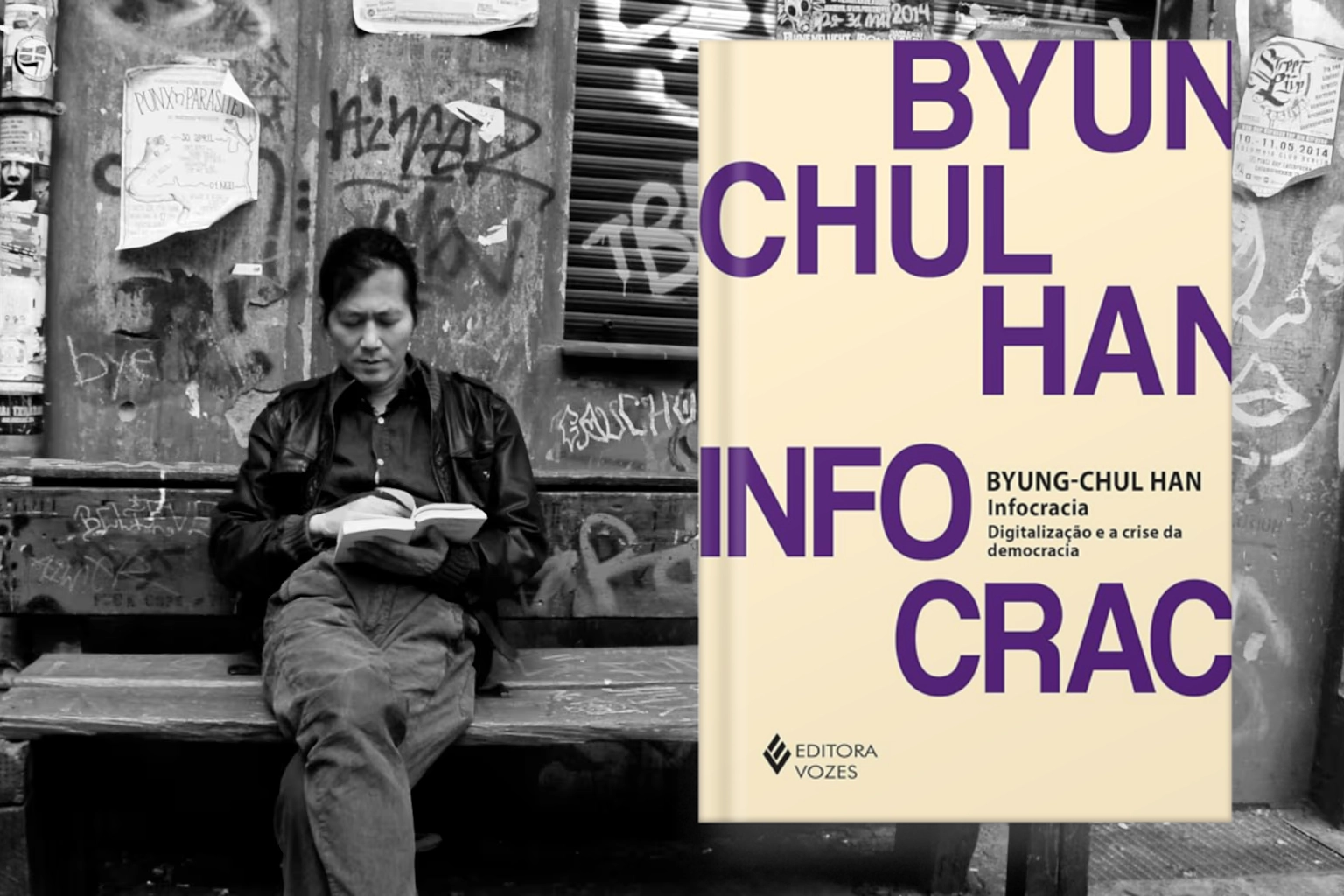

Vivemos a era em que dados falam mais alto que votos — e likes moldam mais decisões que parlamentos. Em Infocracia: Digitalização e a Crise da Democracia, o filósofo Byung-Chul Han nos conduz por um diagnóstico inquietante: a informação, antes pilar da liberdade, tornou-se instrumento de vigilância, manipulação e despolitização. Em tempos em que a inteligência artificial se infiltra silenciosamente nos bastidores da política, das campanhas eleitorais ao comportamento dos eleitores, a reflexão proposta por Han torna-se ainda mais urgente.

A questão central já não é apenas o excesso de informação, mas quem controla os fluxos, os filtros, os dados — e agora, os algoritmos. Se a infocracia substituiu o debate público pelo espetáculo digital, a ascensão da IA amplia esse abismo: decisões automatizadas, conteúdos gerados por máquinas, cidadãos preditos por modelos estatísticos. É nesse contexto que a regulamentação da IA entra em cena como uma das batalhas mais relevantes da nossa era. Não se trata de frear o avanço da tecnologia, mas de evitar que a democracia seja esvaziada por dentro, engolida pelo brilho sedutor de uma eficiência sem ética.

Ao reler Han à luz do presente, fica clara a urgência de um novo pacto: que a informação e a inteligência, artificiais ou não, estejam a serviço da cidadania — e não o contrário.

Contexto e Introdução

Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, conhecido por suas análises críticas da sociedade contemporânea. Infocracia: Digitalização e a Crise da Democracia (publicado em alemão em 2021) insere-se na continuidade de suas obras anteriores – como No Enxame (sobre a esfera digital) e Psicopolítica – para dissecar os efeitos da revolução digital sobre os regimes democráticos. Han escreve em um contexto de crises democráticas evidenciadas por fenômenos recentes: proliferação de fake news, ascensão do populismo digital, polarização em redes sociais e escândalos como o uso de dados de eleitores (por exemplo, o caso Cambridge Analytica). Nesse cenário, o autor investiga como a abundância de informação e o poder das tecnologias digitais estão transformando a política, ameaçando valores centrais da democracia liberal.

Logo no início, Han apresenta o neologismo “infocracia” para definir um novo regime de poder. O termo combina in-formação e -cracia (governo ou poder), indicando “governo da informação” ou “poder através da informação”. Diferente da democracia clássica – em que o poder emana do debate público e da vontade popular – a infocracia é caracterizada pela centralidade dos fluxos digitais de informação como mecanismo de controle social e político. Numa infocracia, a coleta massiva de dados, a vigilância digital e a manipulação algorítmica da opinião pública tornam-se ferramentas mais influentes do que as instituições democráticas tradicionais. Assim, Han situa sua obra em diálogo com pensadores que investigam a sociedade de informação e a crise da esfera pública, dando continuidade a críticas de autores como Guy Debord, sobre a sociedade do espetáculo, e Michel Foucault, em relação às novas formas de vigilância e poder.

O Conceito de “Infocracia” segundo Han

Infocracia designa, para Han, um modelo de poder político moldado pela saturação informacional e pela lógica dos dados. O autor define infocracia como um estado em que o excesso de informação e a hipertransparência substituem a deliberação democrática, criando uma ilusão de participação. Nessa forma de governança, governantes e empresas controlam as massas não pela repressão visível, mas pelo controle invisível das informações: algoritmos determinam o que vemos nas redes, feeds personalizados moldam nossas opiniões e o discurso público fragmenta-se em bolhas digitais. Han argumenta que, se na democracia o ideal é o cidadão ativo e deliberativo, na infocracia o papel central cabe ao dadoe ao consumidor de informação. Em vez de debates racionais e formação de consenso, há sobrecarga de conteúdo, timelines efêmeras e engajamento superficial (curtidas, compartilhamentos) que simulam participação cívica. Trata-se, portanto, de uma distorção da democracia: por fora, parece haver mais informação e transparência do que nunca; por dentro, ocorre uma erosão da capacidade coletiva de discernir a verdade, exercer liberdade genuína e tomar decisões fundamentadas.

Han destaca que a infocracia não é uma tirania clássica, mas pode ser igualmente autoritária em seus efeitos. Enquanto regimes autoritários tradicionais censuram ou suprimem informação, a infocracia faz o oposto: ela superexpõe e satura o espaço público de informações – verdadeiras ou falsas – a ponto de a verdade se tornar difusa. O poder político, nesse contexto, pertence a quem detém os meios de filtrar e direcionar o fluxo informacional (grandes corporações de tecnologia, governos com acesso a big data, etc.). Essa forma de poder é sutil: em vez de coerção direta, exerce-se através da arquitetura das escolhas informacionais. Exemplo: algoritmos podem amplificar determinados assuntos ou escândalos, desviando a atenção pública de outros temas; governos podem usar bots e dados pessoais para orientar a opinião pública sem que os cidadãos percebam claramente a intervenção. Em suma, Han define a infocracia como uma crise da democracia provocada pela conversão da informação em instrumento máximo de controle político.

Digitalização e a Crise das Democracias Contemporâneas

Nesta obra, Han faz uma crítica contundente ao papel da informação digital no funcionamento das democracias atuais. Seus principais argumentos giram em torno de como a digitalização – compreendida como conectividade constante, mídias sociais, coleta de dados em massa e cultura da transparência – está minando pilares da política democrática. Os pontos centrais dessa crítica incluem:

- Sobrecarga de informação e colapso da verdade: Han observa que a enxurrada de informações na era digital não esclarece o cidadão, mas sim o confunde. A inflação informacional dilui critérios de verdade. “A acumulação de informação não é capaz de gerar verdade. Quanto mais informação nos chega, mais intrincado nos parece o mundo”cultura.elpais.com, afirma ele, ecoando a ideia de que excesso de dados sem curadoria ou reflexão aprofunda a sensação de caos e indecifrável, dificultando o surgimento de consensos sobre o que é factual. Nesse ambiente, prospera a chamada pós-verdade: narrativas emocionais ou teorias conspiratórias ganham tanta circulação quanto fatos verificados, pois tudo se equaciona a conteúdos concorrentes em atenção. Para Han, a democracia entra em crise quando perde seu fundamento em uma verdade compartilhada; se cada indivíduo recebe um conjunto distinto de “fatos” via algoritmos, desaparece a base comum para o debate público racional. O resultado é uma sociedade desorientada, onde a distinção entre informação relevante e ruído se perde – um traço marcante da infocracia.

- Transparência radical e fim da confiança: Um tema-chave no livro é a crítica à ideologia da transparência. Han retoma argumentos de sua obra A Sociedade da Transparência, advertindo que a demanda contemporânea por tornar tudo visível e transparente, longe de fortalecer a democracia, pode enfraquecer a política e a confiança. Ele nota que a exigência de transparência total – tanto dos atores públicos quanto dos privados – transforma o cidadão em um espectador vigilante, sempre em busca de escândalos, e não em um participante engajadocultura.elpais.com. Segundo Han, “onde vigora a transparência, não há lugar para a confiança”cultura.elpais.com. A confiança, elemento vital da coesão social e política, pressupõe um grau de desconhecimento e aposta mútua – ou seja, acreditamos nos representantes e instituições mesmo sem ver tudo, com base em fiabilidade construída. Porém, na cultura da transparência absoluta, presume-se desde logo que todos escondem algo; expor totalmente as pessoas e decisões torna-se um fim em si mesmo. Isso gera uma “democracia do espectador”, nas palavras de Hancultura.elpais.com, em que cidadãos pasmados consomem revelações e escândalos em tempo real, mas participam efetivamente apenas através de reclamações e cliques. Políticos, por sua vez, passam a ser avaliados não por projetos de longo prazo ou ações concretas, mas pelo desempenho performático imediato – “o lugar que ocupam na cena”, diz Hancultura.elpais.com. A hipertransparência, portanto, paradoxalmente despolitiza: elimina o espaço da negociação silenciosa, do compromisso construído nos bastidores, e substitui a confiança pela suspeita universal. Han cita, por exemplo, o caso do Partido Pirata (que prega transparência total) como sintoma dessa tendência, qualificando-o como um “antipartido” desprovido de verdadeira política.

- Vigilância digital e perda da privacidade: No regime infocrático, as tecnologias digitais atuam como um novo panóptico. Han adverte que as democracias estão adotando, às vezes inadvertidamente, práticas de vigilância em massa típicas de estados totalitários, porém com a cumplicidade dos próprios vigiados. Cada smartphone, câmera de segurança ou cadastro online alimenta bases de big data. Ao contrário do panóptico foucaultiano clássico (em que os sujeitos se sentiam observados por uma torre central), na infocracia a vigilância é difusa e voluntária: os indivíduos entregam seus dados livremente, seduzidos por conveniências e entretenimento. Redes sociais e aplicativos coletam informações pessoais em escala sem precedentes, permitindo não apenas monitorar comportamentos, mas prever e modular ações futuras (seja para consumo, seja para voto). Han relaciona essa vigilância ubíqua com o enfraquecimento da autonomia cidadã: quando cada movimento ou opinião pode ser rastreado e analisado, instaura-se um clima de conformismo e auto-censura invisível. Ele sugere que, nesse contexto, a distinção entre regimes democráticos e autoritários fica turva, pois mesmo sem censura explícita, a liberdade de pensamento é cerceada pelas estruturas digitais. A própria ideia de esfera privada (onde se formam opiniões livremente, apartadas do olhar do poder) se dissolve na infocracia, já que a vida íntima também é matéria-prima de dados.

- Democracia do espectador e participação superficial: Han descreve a dinâmica política atual como uma “democracia do espectador”, retomando e atualizando o diagnóstico de Debord sobre a sociedade do espetáculo. Os cidadãos, saturados por informação e escândalos midiáticos, tendem mais a espectar do que a agir. Na infocracia, a participação política é frequentemente reduzida a gestos digitais – assinar petições online, compartilhar hashtags, curtir posts engajados – atividades que oferecem uma sensação de contribuição, mas raramente se traduzem em mudança concreta ou diálogo aprofundado. O autor critica a ilusão de ativismo proporcionada pelas plataformas: acredita-se que estar informado de tudo e manifestar opinião nas redes constitui ação política suficiente, quando muitas vezes isso não desafia de fato as estruturas de poder. Além disso, Han aponta que os próprios políticos adaptam-se a essa lógica de espetáculo contínuo. Governantes e candidatos comunicam-se por tweets e lives, buscando trending topics em vez de deliberação complexa. Nesse sentido, a digitalização trivializa o discurso político, privilegiando frases de efeito e imagens virais adequadas ao ciclo acelerado de notícias. A crise da democracia aparece, então, na forma de um vazio de profundidade: muito ruído e visibilidade, pouca reflexão e deliberação autêntica.

- Populismo digital e emoção sobre razão: Outro aspecto crítico é como o ambiente infocrático favorece apelos emocionais e discursos de ódio ou medo, típicos do populismo, em detrimento do debate racional. Han argumenta que algoritmos de redes sociais, otimizados para engajamento, tendem a promover conteúdo chocante ou polarizador – porque gera mais cliques – acima de análises equilibradas. Isso cria um viés estrutural que amplifica extremos e isola grupos em “bolhas” de informação (filter bubbles). Líderes populistas exploram magistralmente essas ferramentas: comunicam-se diretamente com as massas via mídias digitais, dispensando intermediários (imprensa, parlamento), e difundem narrativas simplistas ou teorias conspiratórias que se espalham mais rápido que desmentidos. Han veria nesse fenômeno uma prova de que a infocracia desestrutura as bases iluministas da democracia, ao colocar a emoção e a pós-verdade acima da razão pública. A tecnologia digital, que se esperava aprimorar a esfera pública, acaba por fragmentá-la em nichos irreconciliáveis, facilitando a manipulação das massas por demagogos de perfil carismático ou celebridades políticas. Em síntese, as críticas de Han ao papel da informação digital na democracia revelam um cenário preocupante: excesso de informação sem filtro confunde em vez de esclarecer; transparência irrestrita e vigilância abalam confiança e liberdade; engajamento político vira consumo passivo de espetáculos; e o debate cede lugar à gritaria emotiva algorítmica.

Impactos na Liberdade e na Subjetividade

Um dos focos de Infocracia é examinar como essas mudanças informacionais afetam a liberdade individual e a formação da subjetividade contemporânea. Han argumenta que a crise não é apenas institucional, mas também existencial: a era da infocracia estaria moldando um novo tipo de sujeito político.

- Liberdade aparente e sujeição invisível: Han questiona a crença comum de que a internet e a abundância de informações nos tornaram mais livres. Ao contrário, ele sugere que a infocracia introduz formas sutis de não-liberdade, ou seja, formas de controle internalizadas que os indivíduos não percebem facilmente. No passado, a opressão se apresentava como censura, proibições ou coerção física – contra as quais era possível se rebelar. Hoje, porém, o poder se exerce sedutoramente através da liberdade. Os indivíduos acreditam estar livres porque podem postar o que quiserem, acessar qualquer notícia em segundos e exibir suas opiniões sem filtros. Entretanto, essa liberdade superficial esconde uma servidão: estamos algemados a smartphones, viciados em feeds intermináveis, e nossas escolhas são constantemente guiadas por algoritmos e pela pressão social das redes. Han retoma o conceito de psicopolítica para dizer que o poder atual não impõe, mas induz – governa através da mente e dos desejos. A liberdade, assim, se converte em autoexploração: o sujeito digital trabalha constantemente para alimentar o sistema de informação (produzindo dados pessoais, conteúdo, autoexposição) acreditando que isso é exercício de sua autonomia, quando na verdade está reforçando sua própria subordinação às lógicas de mercado e controle. Nesse ponto, Han dialoga com pensadores como Foucault (sobre biopoder e a internalização da vigilância) e La Boétie (sobre a servidão voluntária), atualizando-os para o contexto do Vale do Silício.

- Subjetividade digital e exibicionismo: Segundo Han, a subjetividade contemporânea é profundamente influenciada pela cultura digital, a ponto de nossos valores e modos de ser serem reformulados. Ele observa uma mudança ontológica: “o ser perde importância; o aparecer (exibir-se) torna-se crucial”. Na infocracia, identidade e valor pessoal são medidos em termos de visibilidade e aprovação online. “Ser já não é importante se você não for capaz de exibir o que é ou o que tem”, resume Hancultura.elpais.com. Como exemplo, ele cita a lógica do Facebook: para valer algo no olhar do outro hoje, é preciso colocar-se em vitrine, colecionar “likes”, transformar a vida em espetáculo permanentecultura.elpais.com. Essa dinâmica tem impactos psíquicos: indivíduos passam a performar uma persona editada e permanente nas redes, confundindo validação externa com autoestima. A subjetividade torna-se comparativa e ansiosa, sempre buscando atenção no infomar. Além disso, a fronteira entre público e privado se esvai: experiências íntimas viram postagens e dados, fragmentando a interioridade. Han relaciona esse exibicionismo generalizado com uma perda de profundidade do “eu”: em vez de reflexão silenciosa ou construção de uma identidade autônoma, o sujeito infocrático está preso num espelho digital, definindo-se por quantificações (número de seguidores, de visualizações, etc.). Essa tendência, alerta o autor, enfraquece a liberdade no sentido de autonomia de pensamento e ação – pois o indivíduo condiciona-se ao olhar do coletivo digital, tornando-se conformista e dependente de reconhecimento instantâneo.

- Sobrecarga cognitiva e fadiga da atenção: A liberdade também é afetada no nível cognitivo. Han dá continuidade às ideias de Sociedade do Cansaço, argumentando que a avalanche de informações leva a um estado de fadiga mental e dispersão contínua, que impede o exercício pleno da liberdade. Com notificações incessantes e multitarefa permanente, as pessoas têm dificuldade de se concentrar, de ler textos longos ou de contemplar criticamente as questões políticas. Isso gera sujeitos fatigados e acríticos, mais fáceis de manipular. Han sugere que a erosão da capacidade de atenção é funcional à infocracia: cidadãos exaustos e distraídos dificilmente resistem ou questionam o status quo, preferindo a passividade do entretenimento. Nesse sentido, a liberdade de escolha se reduz – não por proibição externa, mas pela incapacidade interna de deliberar com calma em meio ao excesso de estímulos. Assim, a subjetividade produzida pela infocracia é paradoxal: hiperativa na conexão (sempre online, reagindo a tudo) mas passiva em termos de vontade própria, pois vive em reação automática aos inputs informacionais.

- Da razão ao instinto: dados versus significado: Um aspecto filosófico importante que Han aborda é a substituição da racionalidade narrativa pela lógica dos dados numéricos na compreensão do mundo. Ele se aprofunda no conceito de Dataísmo – termo que designa a fé cega em dados estatísticos como guias absolutos – para mostrar o empobrecimento da subjetividade crítica. Em Infocracia, Han provavelmente reforça uma crítica já presente em Psicopolítica: a ideia de que a abundância de dados torna a interpretação e o pensamento conceitual “obsoletos”. “Quando há dados suficientes, a teoria é supérflua… O dataísmo é niilismo. Renuncia totalmente ao significado. Os dados e os números não são narrativos, mas aditivos” escreve Han. Esse argumento significa que a mentalidade infocrática valoriza apenas o que pode ser quantificado e medido, desprezando as narrativas e valores que dão sentido à experiência humana. Consequentemente, a subjetividade é incentivada a pensar de forma calculista e imediatista (o dashboard de números, curtidas, índices), perdendo a capacidade de articular visões de mundo coerentes ou projetos de futuro – elementos tradicionais da liberdade ilustrada. Esse ponto conecta-se a pensadores como Max Weber (a racionalização instrumental) e Theodor Adorno (a crítica ao positivismo), embora Han lhe dê um tom mais existencial: uma cultura dominada por dados desprovidos de sentido produz indivíduos niilistas, fáceis de dirigir via estatísticas e probabilidades. A liberdade interior – ligada à imaginação, ao dissenso, à singularidade – acaba minada por uma homogeneização algorítmica da consciência.

Em resumo, Han demonstra que a infocracia impacta a subjetividade ao moldar pessoas hiperconectadas, autocentradas na exposição e simultaneamente desorientadas em termos de propósito. Isso é duplamente problemático para a democracia: cidadãos menos autônomos e críticos tendem a abrir mão de liberdades em troca de conveniências digitais, e sua capacidade de agir politicamente de forma autêntica diminui. A infocracia, assim, não só restringe a liberdade política externa, mas coloniza a própria mente, reconformando o indivíduo à imagem do sistema informacional.

Reconfiguração do Poder Político na Era da Informação

Byung-Chul Han também examina como o poder político se transforma sob a infocracia, analisando quem detém o poder e de que forma ele é exercido nas democracias digitalizadas.

- Dados como novo capital de poder: Na infocracia, informação é poder – literalmente. Han aponta que a soberania popular tradicional cede lugar a uma espécie de soberania dos dados. Aqueles que controlam a coleta, processamento e disseminação de grandes quantidades de informações (big data) passam a ter uma vantagem decisiva. Isso significa que empresas de tecnologia (como plataformas de mídia social, mecanismos de busca) e agências governamentais de inteligência de dados tornam-se atores políticos-chave, mesmo sem mandato democrático. O autor sugere que o poder se desloca dos Parlamentos e fóruns públicos para os centros de processamento de informação – linhas de código, algoritmos de IA e servidores repletos de dados de usuários. Políticas públicas passam a se fundamentar em análises de dados e predições algorítmicas, um modelo quase tecnocrático em que decisões são justificadas por “o que os dados mostram” em vez de por debate ético. Han critica esse viés dataísta da governança, pois substitui a decisão democrática (lenta, deliberativa, qualitativa) por procedimentos automatizados (rápidos, quantitativos), muitas vezes opacos ao escrutínio público. Em outras palavras, o gatilho da decisão política é transferido do cidadão para os modelos computacionais – um traço definidor da infocracia.

- Erosão das instituições intermediárias: Han observa que a digitalização tende a enfraquecer ou contornar as instituições clássicas da democracia – partidos, parlamento, imprensa livre. Na infocracia, líderes políticos podem se comunicar diretamente com as massas via Twitter ou lives, diminuindo a importância do discurso parlamentar e das coletivas de imprensa. Movimentos podem se organizar online à margem de partidos estruturados. Embora isso possa parecer uma “desintermediação” positiva, Han alerta que sem instituições mediadoras a democracia perde estabilidade: a política vira um contato direto e volátil entre um líder (ou ideia viral) e uma multidão atomizada. Não há o filtro da imprensa verificando fatos, nem o debate legislativo refinando propostas – decisões podem ser tomadas ao sabor de trends do momento ou plebiscitos online instantâneos. Essa volatilidade infocrática do poder, longe de empoderar o povo de forma consistente, pode levar a soluções autoritárias ou irracionais impulsionadas pela emoção coletiva de curto prazo. Han provavelmente menciona exemplos de referendos manipulados por desinformação ou governos que legislam via Twitter para ilustrar a precariedade institucional que identifica.

- Politização dos dados e vigilância de Estado: Um fenômeno associado é que os Estados democráticos incorporam ferramentas de big data para vigiar e governar, sob a justificativa de eficiência ou segurança. Han pode citar casos como programas de vigilância digital em massa, ou o uso de sistemas de score social (notoriamente na China, mas com paralelos no Ocidente via crédito, histórico online etc.), que introduzem lógicas de controle automatizadas. O poder político, assim, abraça a infocracia: políticos recorrendo a consultores de dados para campanhas eleitorais segmentadas; governos implementando monitoramento em redes sociais para “tomar o pulso” da população em tempo real, ou mesmo para identificar dissidência. O autor critica duramente essa tendência, pois quando o Estado se torna onipresente nos fluxos de informação, a liberdade civil fica em risco – é uma porta aberta para o totalitarismo digital. Ele também sugere que governantes, fascinados pelo poder dos dados, podem abdicar de responsabilidade moral, confiando cegamente em “o que as métricas dizem”. Isso gera uma forma de poder desumanizado, em que decisões algorítmicas (por exemplo, políticas de policiamento preditivo ou alocação de recursos via IA) têm peso maior do que considerações humanas, empáticas e políticas clássicas.

- Nova elite e desigualdade informacional: Se a democracia prometia igualdade política (“uma pessoa, um voto”), a infocracia introduz o conceito de desigualdade informacional. Han indica que estamos vendo emergir uma nova elite definida pelo acesso e controle de informações. Essa elite pode ser governamental ou corporativa, tanto faz – o importante é que detém assimetrias de informação capazes de influenciar milhões. Por exemplo, plataformas digitais sabem imensamente mais sobre os cidadãos do que os cidadãos sobre as plataformas; campanhas políticas com banco de dados sofisticados conhecem eleitores em detalhe, enquanto os eleitores pouco sabem sobre as estratégias usadas para persuadi-los. Essa assimetria mina o jogo democrático justo. Han insere-se, assim, em um debate contemporâneo ao lado de autores como Shoshana Zuboff (que cunhou “capitalismo de vigilância”) sobre como a concentração de dados em poucas mãos representa um desequilíbrio de poder. O autor caracteriza a infocracia como um regime em que a soberania popular é esvaziada, porque o povo já não controla os meios para formar a própria vontade – esta é prefigurada e modulada pela elite informacional. Em última instância, a “crise da democracia” a que o subtítulo alude tem muito a ver com essa captura da agência política popular por meios informacionais.

- Despolitização e crise de legitimidade: Han enfatiza que a consequência agregada de todos esses processos é uma despolitização profunda. A política, no sentido de debate substantivo sobre rumos da sociedade, cede lugar à administração de problemas conforme indicam os dados e ao marketing de candidatos conforme indicam as pesquisas. Tanto governantes quanto governados são guiados por métricas: índices de popularidade instantâneos, trending topics, big data preditivo. Isso cria um ciclo de presentismo e curto-prazismo que sufoca projetos coletivos de longo prazo – a democracia perde sua imaginação de futuro. Além disso, se decisões parecem ser tomadas por máquinas ou pelo fluxo impessoal de informações, o próprio conceito de responsabilidade política se esvai: quem responde pelas consequências, o algoritmo? o gestor de dados? Nesse vácuo, a legitimidade democrática sofre. As pessoas passam a desacreditar do processo político tradicional (já que “tudo é manipulado” ou “decidido de cima”), enquanto os governantes, reféns da opinião volátil, também se frustram por não conseguirem implementar agendas consistentes. Han pinta, assim, o retrato de um poder político em crise de sentido na era digital – uma crise marcada tanto pela onipotência da informação quanto pela impotência da política para controlar os efeitos dessa informação.

Contexto Filosófico e Diálogos Intelectuais

Byung-Chul Han estrutura suas reflexões em Infocracia dialogando implicitamente com diversos marcos filosóficos e teóricos. É útil situar o livro num quadro maior de ideias:

- Continuidade na obra de Han: Filosoficamente, Infocracia dá seguimento aos temas que Han vem desenvolvendo. Por exemplo, no livro No Enxame (2013), ele analisou a comunicação digital de massa e já notou a ausência de um verdadeiro “nós” político nos enxames online. Em Psicopolítica (2014), introduziu a noção de que o neoliberalismo e as tecnologias de poder atual operam pela sedução psicológica, não pela força – algo claramente presente na infocracia. Em Sociedade da Transparência (2012), ele alertou para os perigos de uma exposição total que elimina a confiança, argumento reproduzido e ampliado em Infocracia. Ou seja, o livro de 2021 pode ser visto como a convergência dessas linhas de pensamento aplicadas especificamente à crise da democracia.

- A Sociedade do Espetáculo e Debord: Han cita ou faz alusão a Guy Debord, teórico francês que nos anos 1960 diagnosticou a “sociedade do espetáculo” – onde a vida social se torna representação midiática e os cidadãos, espectadores. Infocracia atualiza esse conceito: o espetáculo agora é digital e interativo, mas mantém a essência alienante. Quando Han descreve a “democracia do espectador”cultura.elpais.com, ele ecoa Debord diretamente, apontando que o cidadão foi reduzido a consumidor de informações políticas formatadas como entretenimento. A diferença é que, no século XXI, cada indivíduo também produz conteúdo (selfies, opiniões) e se torna parte do espetáculo, reforçando-o. A referência a Debord ajuda a entender o pano de fundo crítico de Han: há uma linha de pensamento que vai de Debord e os situacionistas (mencionados no livrocultura.elpais.com) à crítica atual das mídias digitais, todos denunciando a primazia da aparência sobre a essência na vida pública.

- Foucault e o Panóptico Digital: Embora Han possa não citar Foucault extensamente em Infocracia, seu diagnóstico é claramente foucaultiano. A noção de vigilância difusa, internalizada pelos próprios cidadãos, relaciona-se ao Panopticon de Jeremy Bentham analisado por Foucault – mas com uma atualização: o panóptico digital não necessita mais de um vigia central visível; está entranhado em cada aplicativo e câmera. A ideia de que o poder se tornou capilar e “positivo” (isto é, fabrica comportamentos desejáveis em vez de apenas punir os indesejáveis) vem diretamente da transição que Foucault descreve do disciplinamento para o controle. Han, porém, complementa dizendo que agora vivemos a era do supercontrole algorítmico, em que as pessoas se auto-disciplinam através dos dispositivos por prazer e conveniência. Ele incorpora também a perspectiva de Gilles Deleuze sobre “sociedades de controle” pós-disciplinares, para explicar que o controle hoje é contínuo, em tempo real e operado por códigos informáticos.

- Arendt e a esfera pública: Infocracia também pode ser lido à luz de Hannah Arendt, que valorizava a distinção entre esfera pública (de debate político) e esfera privada. Han lamenta como a infocracia embaralha essas esferas – a privacidade se politiza (todos os aspectos da vida viram assuntos públicos na rede) e a política se privatiza (questões públicas são tratadas de modo personalizado e emocional). Arendt enfatizava a importância da ação concertada e do compromisso com verdades factuais em política; Han mostra que a infocracia dificulta ambos, pois a ação se torna atomizada e as verdades viram fluxo caótico. Em essência, ele parece concordar com Arendt de que a mentira e a manipulação da informação destroem o tecido da política – só que agora essa manipulação atinge um patamar estrutural, sistêmico, via tecnologia. Arendt falava do risco de uma “verdade factual em pedaços” no totalitarismo; Han descreve uma pós-verdade fragmentada na pseudo-liberdade digital.

- Crítica à razão instrumental (Escola de Frankfurt): Ao denunciar o dataísmo como niilismo, Han alinha-se a uma longa tradição de crítica à razão puramente instrumental e positivista, lembrando Theodor Adorno e Max Horkheimer. A ideia de que números e dados “não contam histórias”pt.wikipedia.org e, portanto, não fornecem sentido, reflete a preocupação frankfurtiana de que a tecnocracia e a obsessão quantitativa desumanizam a sociedade. Han, claro, traz isso para o presente da IA e do big data: assim como Adorno criticou a ciência social positivista que ignorava o contexto e a qualidade, Han critica os algoritmos que acham correlação mas ignoram a compreensão. Há também ecos de Neil Postman (que alertou sobre “tecnopólio” e o entretenimento substituindo a discussão séria) e de Umberto Eco (que falou de inundação de informação causando nova forma de silêncio). Embora Han não os mencione diretamente, ele participa desse coro de pensadores preocupados com o impacto cultural e político da mídia e da informação.

- Referências pontuais: Han enriquece seu texto com referências e exemplos variados. Ele menciona o movimento Dadaísta ao comparar o dataísmo ao “dadaísmo digital”, citando um manifesto dada (de Hugo Ball, por exemplo) para ilustrar a falta de sentido na avalanche de dadospt.wikipedia.org. Também faz referências contemporâneas – como ao Partido Pirata alemão, já citada, para ilustrar a idolatria da transparência – e possivelmente cita casos práticos (Facebook, Twitter, escândalos digitais conhecidos). Essa costura de referências reforça o contexto do livro: Infocracia está inserido num debate político-filosófico atual sobre como salvar a democracia em meio à transformação digital, dialogando tanto com teorias quanto com eventos concretos da última década.

No fechamento de Infocracia, Byung-Chul Han entrega um diagnóstico penetrante e alarmante: as democracias liberais enfrentam não apenas desafios políticos convencionais, mas uma mutação estrutural diante da onipresença da informação digital. O autor resumiu os principais sintomas dessa crise – excesso de informação sem filtro corroendo a verdade, transparência excessiva minando a confiança, vigilância e dados substituindo o debate, cidadãos reduzidos a espectadores e “perfis”, enfraquecimento da autonomia e do pensamento crítico. Ele mostra que a infocracia não é uma ditadura imposta à força, mas um estado emergente no qual nós mesmos, muitas vezes inconscientemente, colaboramos para construir.

O livro não oferece soluções fáceis – característica da obra de Han, que tende mais a provocar reflexão do que a traçar planos de ação. No entanto, algumas pistas de saída podem ser inferidas de sua análise. Han sugere, por exemplo, a necessidade de recuperar espaços de silêncio, opacidade e lentidão na experiência humana, como antídotos à saturação informacional. Isso envolve valorizar a contemplação e a crítica informada em vez da reação instantânea, reinstaurar fronteiras saudáveis entre o público e o privado para resgatar a confiança, e submeter a tecnologia a escrutínio ético e democrático (em vez do contrário). Implicitamente, Infocracia clama por uma reinvenção da esfera pública no ambiente digital – um modo de restituir significado à conversa coletiva e devolver aos cidadãos o controle sobre os fluxos informativos que definem suas vidas.

Em suma, o resumo de Infocracia revela que, para Han, a digitalização trouxe não apenas ganhos de eficiência ou novas arenas de expressão, mas também uma crise qualitativa da democracia. Liberdade, poder e subjetividade estão em metamorfose; se essa metamorfose resultará em liberação ou em dominação é a grande questão em jogo. Byung-Chul Han se coloca do lado dos que alertam para o perigo: sem consciência crítica e mudanças de rumo, a infocracia pode aprofundar a crise democrática, esvaziando-a por dentro. Seu livro, portanto, é um convite urgente à tomada de consciência – filosófica e política – sobre os rumos de nossa sociedade hiperconectada, para que possamos, quem sabe, reverter a tendência e recolocar a informação a serviço da democracia, e não o contrário.

Referências: Byung-Chul Han fundamenta suas ideias em reflexões presentes em diversas obras e entrevistas. Por exemplo, em entrevista ao El País, ele já afirmava que a sociedade da transparência gera uma “democracia do espectador” marcada por participação passiva e escândaloscultura.elpais.comcultura.elpais.com. Na mesma ocasião, argumentou que transparência total elimina a confiança, pois “onde vigora a transparência, não há lugar para a confiança”cultura.elpais.com. Em Psicopolítica, Han introduziu a noção de dataísmo, classificando-a como “niilismo”pelo fato de que “os dados e os números não são narrativos, mas aditivos”, carecendo de sentido humano. Essas ideias, entre outras, são ampliadas em Infocracia, reforçando sua crítica ao panorama contemporâneo em que “a acumulação de informação”, longe de trazer esclarecimento, “não é capaz de gerar verdade”cultura.elpais.com. Han ilustra a supremacia da aparência sobre o ser citando o exemplo do Facebook, onde o valor de alguém depende de sua autoexibição constantecultura.elpais.com. Tais referências evidenciam o embasamento filosófico e crítico com que Han constrói o conceito de infocracia e sua leitura da crise democrática atual.

A ética não se apresenta – ela se aplica

A ética não se apresenta – ela se aplica

Ao final da leitura de Infocracia, uma convicção se impõe: o problema não é a tecnologia, mas a ausência de freios éticos para usá-la com responsabilidade. Inteligência artificial, big data, hiperconectividade — tudo isso pode ser ferramenta de progresso ou de controle, de liberdade ou de servidão. A diferença entre um caminho e outro não está nos códigos, mas nos princípios.

E aqui reside, na minha opinião, o ponto mais delicado e negligenciado de toda essa discussão: o limiar real nunca será técnico — será sempre ético. E a ética, ao contrário da estética dos algoritmos ou da transparência das plataformas, não se apresenta em gráficos, nem em interfaces atraentes. Ela não é uma função automática do sistema. A ética só existe quando é aplicada. É um gesto humano, um compromisso invisível, uma decisão consciente de interromper a lógica da dominação, mesmo quando ninguém está olhando.

No fim, não se trata de controlar a IA com mais tecnologia, mas de reencontrar a nossa humanidade diante dela. E talvez o maior paradoxo da era digital seja justamente este: quanto mais máquinas aprendem a pensar, mais urgente se torna o exercício da consciência por quem ainda sente.